Im Interview berichtet Gründer Thorsten De Souza über die Entstehung von EZBBASKETBALL, den Weg zur politischen Akzeptanz und darüber, wie Streetball Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen kann.

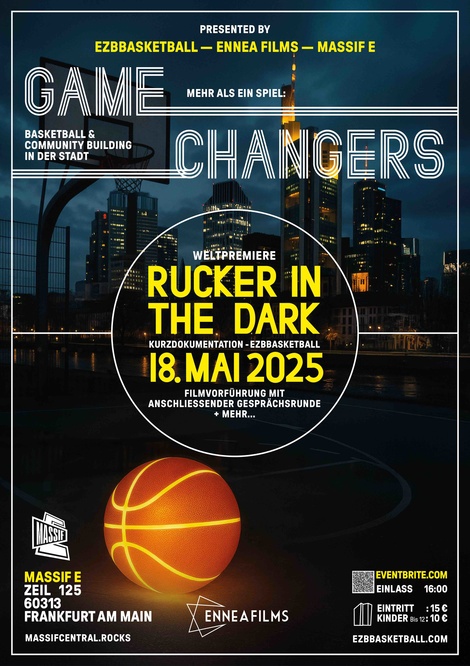

Thorsten De Souza studiert International Business Administration an der Frankfurt UAS und arbeitet als studentische Hilfskraft am ReLUT für Prof. Dr. Tobias Hagen und Amir Babaei im Bereich Mobilitätsforschung. Mit seiner Initiative EZBBASKETBALL, die 2022 beim AppliedIdea-Wettbewerb ausgezeichnet wurde und später beim Hessen Ideen Wettbewerb ins Finale rückte, setzt er sich für mehr Teilhabe im Streetball ein. Der Dokumentarfilm „Rucker in the Dark“, der am 18. Mai im Massif E in Frankfurt Weltpremiere feiert, erzählt die Geschichte des Projekts. Im Interview berichtet Gründer Thorsten De Souza über die Entstehung von EZBBASKETBALL, den Weg zur politischen Akzeptanz und darüber, wie Streetball Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen kann. Tickets für die Weltpremiere gibt es hier.

Sehr geehrter Herr De Souza, was genau ist EZBBASKETBALL?

EZBBASKETBALL ist eine soziale Initiative, die im Jahr 2020 durch eine Petition entstanden ist. Ziel war es damals, eine Nachtbeleuchtungsanlage an den Basketballplätzen im Hafenpark zu installieren. Daraus hat sich über die Jahre ein soziales Stadtprojekt entwickelt, das Menschen zusammenbringt und einen niedrigschwelligen Zugang zum Basketball ermöglicht.

Was hat es genau mit der Nachtbeleuchtung auf sich?

In Deutschland gibt es bisher kaum beleuchtete Basketballplätze – anders als Fußballplätze. Wir wollten mit der Beleuchtung das Spielerlebnis in den Abendstunden verbessern und gleichzeitig die Sicherheit für Familien und Kinder erhöhen.

Wie kamen Sie selbst zum Basketball?

Durch meinen Vater. Er hat mir einen Basketball und ein Videospiel für die PlayStation geschenkt – das war um das Jahr 2010 herum. Ich habe damals auch Tennis gespielt und war auf der Suche nach einem Basketballverein in Frankfurt. Dabei bin ich auf die Deutsche Bank Skyliners gestoßen. Ich habe an einem Probetraining teilgenommen und war dann sechs Jahre Teil des Vereins – auch im Leistungsprogramm mit der Eintracht zusammen. Meine letzte Station war vergangenes Jahr in Aschaffenburg in der 1. Regionalliga. Jetzt spiele ich nur noch freizeitmäßig auf den Freiplätzen.

2022 haben Sie beim AppliedIdea-Ideenwettbewerb der Frankfurt UAS den dritten Platz gemacht. Wie sind Sie auf den Wettbewerb aufmerksam geworden?

Durch ein Plakat, das über den Türen von Gebäude 1 hing. Es hat mich sofort angesprochen. Damals waren wir auf der Suche nach einer Möglichkeit, unser Vorhaben öffentlich zu platzieren. Der Wettbewerb richtete sich auch an Non-Profit-Projekte – das hat gut gepasst. Wir haben eine Ideenskizze eingereicht, unsere Ziele beschrieben und wurden schließlich zugelassen. Anschließend wurde ich von Prof. Dr. Cord Siemon vom Fachbereich Wirtschaft und Recht kontaktiert, ob wir uns vorstellen könnten, auch für den Hessen Ideen Wettbewerb vorgeschlagen zu werden – dort haben wir es mit den meisten Stimmen direkt bis ins Finale geschafft.

Sie machen das Projekt nicht alleine. Wer ist noch dabei?

Das Projekt wird von Philipp Wollrab und mir geleitet. Philipp studiert Geowissenschaften an der Goethe-Uni und arbeitet u.a. im Deutschen Architekturmuseum, genauer gesagt in der Entwicklung von Stadtraumexperimenten. Über die Jahre haben wir uns ein tolles Team aufgebaut – mit Fotografinnen und Fotografen, Architekten und vielen engagierten Unterstützer*innen. Dadurch konnten wir uns viele Kompetenzen aneignen und den Zugang zu verschiedenen Institutionen ermöglichen.

Warum ist EZBBASKETBALL als Initiative so besonders?

Wir schaffen einen niedrigschwelligen Zugang und haben es geschafft, Aufmerksamkeit für Streetball als soziales Thema zu erzeugen. Bei uns spielen Menschen unterschiedlichster Herkunft, unabhängig von Bildungsstand oder politischer Einstellung. In Zeiten gesellschaftlicher Krisen ist dieses Gemeinschaftsgefühl wichtiger denn je. Wir hoffen, dass wir da in den letzten Jahren einen kleinen Beitrag leisten konnten.

Der Dokumentarfilm „Rucker in the Dark“ feiert am 18. Mai Weltpremiere. Worum geht es darin?

Der Film dokumentiert unsere Reise – von der Petition zur Nachtbeleuchtung bis zu Gesprächen mit der Politik, Interviews mit Expert*innen, eigenen Turnieren und einer Reise nach New York. Wir haben dort Orte besucht, die uns inspiriert haben, wie den Rucker Park. Es geht um Streetball in Frankfurt als Projekt, das versucht, mit politischen Institutionen zu kommunizieren, um gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken.

Was war die größte Herausforderung im Umgang mit den Behörden?

Der Anfang. Wir wussten nicht, wer überhaupt zuständig ist. Es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis wir verstanden hatten, wie Umwelt- und Sportdezernat zusammenspielen. Diese Komplexität und die langen Prozesse waren eine echte Herausforderung – auch, weil es uns nicht um Eigeninteressen ging, sondern um ein Projekt mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Zurück zur Reise nach New York – was haben Sie dort erlebt?

Neben dem Rucker Park waren wir z. B. an der West 4th Street (The Cage) in Manhattan und sind bis nach New Jersey gefahren. Dort haben wir ein Projekt namens „Hoopbus“ kennengelernt – ein umgebauter Bus, der als mobile Umkleide und Basketballfeld dient. Er fährt durch verschiedene Viertel und bringt Kindern Basketball näher – ganz niedrigschwellig. Das hat uns sehr beeindruckt.

Wie haben Sie die Streetball-Szene dort erlebt, auch im Vergleich zu Deutschland?

Sehr lebendig, offen, kooperativ. Die Szene dort hat eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz – unter anderem, weil Stadtverwaltung und Umweltämter großen Wert auf die Pflege öffentlicher Basketballplätze legen. Dort ist Basketball Teil der städtischen Identität. In Deutschland war das bisher eher punktuell, aber inzwischen erleben wir einen Aufschwung – auch durch Persönlichkeiten wie Dirk Nowitzki in den 90ern oder aktuell durch Franz und Moritz Wagner, die Schwestern Satou und Nyara Sabally und Dennis Schröder.

Was würden Sie sich durch die Einrichtung eines Ministeriums für Sport und Engagement erhoffen?

Ein solches Ministerium – losgelöst vom Innenministerium – könnte Kindern, Jugendlichen und der gesamten Gesellschaft mehr Wertschätzung und Ressourcen bieten. Sport ist ein sozialer Anker, bietet niederschwelligen Zugang, stärkt Gesundheit und Gemeinschaft. Außerdem könnten so auch ehrenamtlich Engagierte mehr Anerkennung finden und der Leistungssport in Deutschland weiter gestärkt werden.

Was würden Sie Studierenden raten, die eine Idee für eine Gründung oder soziale Initiative haben?

Traut euch! Investiert die Zeit – sie wird sich lohnen. Ihr sammelt wertvolle Erfahrungen, knüpft Kontakte, baut Netzwerke auf und könnt echte gesellschaftliche Wirkung erzielen. Hochschulen bieten viele Möglichkeiten, von Professorenkontakten bis zu Fördergeldern. Nutzt die Freiheit, die euch das Studium gibt. Und falls man mal ein oder zwei Semester länger braucht – das ist völlig okay, wenn man in dieser Zeit ein Projekt oder ein Unternehmen aufgebaut oder sozialen Mehrwert geschaffen hat. Das wird auch von Arbeitgebern anerkannt.

Vielen Dank für das Interview!

Mehr zu EZBBASKETBALL unter www.instagram.de/ezbbasketball sowie unter https://www.ezbbasketball.com/.