Grete Meyer-Ehlers (1904-2003) – Leben und Werk einer Pionierin der empirischen Erforschung von Wohnpraktiken

Wie kann man Wohnen erforschen? Im Zusammenhang mit Fragen nach den Methoden einer interdisziplinären Wohnungsforschung kommt dem Werk Grete Meyer-Ehlers‘

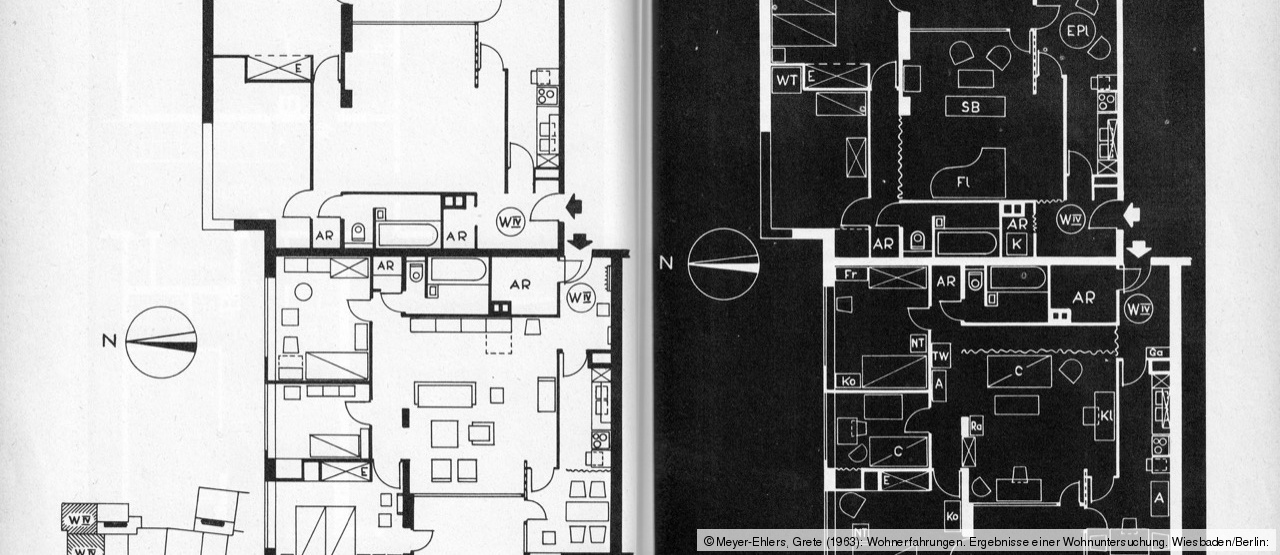

(1904-2003), Bauhaus-Schülerin, Professorin für Hauswerk und Kunsterziehung an der Pädagogischen Hochschule Berlin und Wohnforscherin, besondere Bedeutung zu: In ihren von der öffentlichen Hand beauftragten Untersuchungen zum Wohnen in den Jahren 1957-1972 hat sie anhand von Interviews, Fotografien und Zeichnungen Physisch-Materielles, wie Grundrissgestaltung und Wohnungsausstattung, in Wechselwirksamkeit mit den Bewohner*innen, deren Handlungen und Formen der Aneignung methodisch verschränkt untersucht. Mit Untersuchungsmethoden im Sinne heutiger praxistheoretischer Perspektiven kam sie zu konkreten Aussagen über Wohnraumbedürfnisse und Planungsoptionen. Ihre Pionierleistung einer empirischen Erforschung von Wohnpraktiken wurde bis in die Gegenwart nur spärlich rezipiert. Auch gibt ihr Werdegang in Bezug auf geschlechtliche Rollenbilder und interdisziplinäre Forschungsperspektiven Anlass, sich mit der Forscherinnenpersönlichkeit Meyer-Ehlers zu beschäftigen.

Mit der Aufarbeitung ihres Lebens und Werks zielt das Projekt darauf ab, diesen blinden Fleck in der Architekturgeschichtsschreibung sichtbar zu machen und einen architekturgeschichtlichen Beitrag zu einer bisher noch nicht umfänglich aufgearbeiteten Geschichte der empirischen Erforschung des Wohnens innerhalb der interdisziplinären Wohnungsforschung zu leisten.

Dazu werden die Vita von Grete Meyer-Ehlers kritisch aufgearbeitet (1), ihre Studien dokumentiert und analysiert (2), die darin angewandten Methoden historisch eingeordnet (3) und Bezüge zu aktuellen qualitativen methodischen Ansätzen einer praxistheoretisch orientierten Forschung untersucht (4). Als Quellenkorpus dienen Primär- und Sekundärliteratur sowie Dokumente aus Archiven und aus dem Teilnachlass von Grete Meyer-Ehlers. Ergänzend wird informelles Wissen anhand von Interviews mit Zeitzeug*innen erschlossen.

Der Projektantrag wurde an der Bauhaus-Universität Weimar im Rahmen einer Anschubförderung sowie eines Stipendiums des Thüringer Postdoktorandinnen Programms vorbereitet.

Das Projekt im Informationssystem der DFG