Inclusive Design - Inklusive Architektur (M.Sc.)

Informationen für Studieninteressierte

Im Studienschwerpunkt „Inklusive Architektur“ werden städtebauliche, baukünstlerische und gebäudetechnologische Fähigkeiten gelehrt, die - unter Berücksichtigung der anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen - innovative und verantwortliche Lösungen für die gebaute Umwelt der Zukunft vermitteln. Neben technischem Fachwissen stehen der Umgang mit Barrieren, inklusiven Räumen, selbstbestimmten Lebenssphären sowie deren Entwicklung und Umsetzung im Mittelpunkt des Studiums.

Mit den interdisziplinären Projektmodulen werden über die Fachrichtung hinaus Management- und Organisationsfähigkeiten erworben, sowie die Fähigkeiten zur Teamarbeit, Kommunikation und Präsentation ausgebaut.

Der Master-Studiengang qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen zu interdisziplinär ausgerichteten Planungs- und Beratungsleistungen in allen relevanten Arbeitsfeldern von Architekt/-innen. Diese liegen in leitenden Tätigkeiten im Bereich Städtebau, Wohnungsbau, in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und in der Forschung.

Mit dem Abschluss des Studiums eröffnen sich den Absolventinnen und Absolventen durch ihre Spezialkenntnisse und ihre Erfahrungswerte in der interdisziplinären Projektarbeit überdurchschnittliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In ihrer fachlichen Vertiefung „Inklusive Architektur“ sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- eigenverantwortlich wissenschaftliche Analysen und wissenschaftlich fundierte, kreative Lösungsansätze im Bereich des Entwurfs und der Konstruktion von Architektur vorzunehmen

- mit Barrieren, inklusiven Wohn-, Arbeits-, Lebens- und Kulturräume, inklusive Stadträume, Konstruktions- und Funktionskonzepte und Sondernutzungen im raumbildenden Ausbau umzugehen

- Konzepte für das Wohnen im Alter zu entwickeln

- zielgruppengerechte Lösungsansätze und Bauprogramme zu transformieren,

- diese zu steuern und zu leiten

- die kommunikationsrelevanten Elemente der Raumsprache sowie die kulturellen Komponenten des Raums in Korrelation zu den beteiligten Fachdisziplinen zu setzen

- anwendungsorientierte Bereiche mit wechselnden und differenzierten räumlichen Kontexten, Typologien und Bauprogramme zu übertragen und zu evaluieren

- architektonische Formfindung und Entwicklung von differenzierten Raumszenarien durch Simulation, Visualisierung und interdisziplinärer Zusammenarbeit an der Praxis orientiert zu erarbeiten und weiterzuentwickeln.

Potentielle Arbeitsfelder sind:

- freiberuflich planende und beratende Tätigkeiten für Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs „Architektur“. Dies gilt nicht für Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs „Innenarchitektur“

- Tätigkeiten in der Wohnungswirtschaft freier, öffentlicher oder

privatwirtschaftlicher Trägerschaft - Tätigkeiten in politischen Körperschaften oder bei Sozialhilfeträgern

(z. B. Kommunen oder Wohlfahrtsverbände) - Tätigkeiten in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens

- Tätigkeiten in Forschung und Wissenschaft

Die Absolventinnen und Absolventen mit einem ersten berufsbefähigenden Hochschulabschluss im Bereich Architektur erfüllen die Voraussetzungen für die Eintragungsfähigkeit in das bei der AKH geführte Berufsverzeichnis der Architekten.

Neben Studierenden mit einem qualifizierenden Abschluss der Fachrichtung Architektur werden auch Studierende der Fachrichtungen Innenarchitektur angesprochen. Allerdings ist mit Abschluss des Master-Studiengangs „Inclusive Design (ID) – Zukunft interdisziplinär gestalten“ (M.Sc.) die Eintragungsfähigkeit in das bei der Architektenkammer Hessen geführte Berufsverzeichnis der Architekten als „Innenarchitekt bzw. Innenarchitektin“ nicht möglich (verlinken zu:Diploma Supplement der Prüfungsordnung des Master-Studiengangs „Inclusive Design (ID) – Zukunft interdisziplinär gestalten“ (M.Sc.).

Modulübersicht

Studienelemente sind studienfachspezifische Fachmodule und interdisziplinäre Projektmodule.

- 8 fachspezifische Module im Studienprogramm

Inclusive Design (ID) – Inklusive Architektur - 5 interdisziplinäre Module

davon:

3 interdisziplinäre Projektmodule

2 interdisziplinäre Fachmodule - 1 Master-Arbeit mit Kolloquium im Studienprogramm

Inclusive Design (ID) – Inklusive Architektur

Innerhalb der Entwurfs-, Architektur- Ausbau-, und Simulationsmodule werden Konzepte für inklusive und barrierefreie Wohnbauten, Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, Bauten für Arbeit, Bildung, Gesundheit, Kultur und Freizeit erarbeitet. Diese architekturbezogene Projektarbeit wird begleitet von interdisziplinären Projektmodulen, in denen die Studierenden der drei Fachrichtungen gemeinsam Themen aus dem Bereich „Inclusive Design“ erforschen, entwickeln und präsentieren.

Zulassungsvoraussetzungen

Studiengang | Inclusive Design (ID) |

Regelstudienzeit | 4 Semester, Vollzeit |

ECTS-Credit Points | 120 |

Studienbeginn | Wintersemester |

Bewerbungsfrist | 15. September |

Sprache | Deutsch |

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.

Eingang der Immatrikulationsanträge (national und international) bis 15. September.

Zu den Semesterterminen.

Zugangsvoraussetzungen für Inclusive Design (ID) – Inklusive Architektur

- Zulassungsvoraussetzung ist ein mindestens mit 2,5* bewerteter Diplomabschluss

- oder ein mindestens mit 2,5* bewerteter akkreditierter Bachelorabschluss

- Motivationsschreiben und Lebenslauf

der Fachrichtungen Architektur oder Innenarchitektur an einer Fachhochschule, Gesamthochschule, Universität oder Technischen Hochschule mit einer Regelstudienzeit von minimal 6 Semestern als abgeschlossenes Vollzeitstudium mit mindestens 180 ECTS-Punkten.

Absolventinnen und Absolventen mit einer Abschlussnote schlechter als 2,5 und besser als 3,3 können in einem besonderen Auswahlverfahren entsprechend dem Ergebnis eines Auswahlgespräches zugelassen werden.

Hinweise für Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs Architektur

Nach § 3 der Prüfungsordnung des Master-Studiengangs „Inclusive Design (ID) – Zukunft interdisziplinär gestalten“ (M.Sc.) können Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs Architektur ein Studium an der Frankfurt University aufnehmen.

Mit dem Abschluss des Master-Studiengangs „Inclusive Design (ID) – Zukunft interdisziplinär gestalten“ (M.Sc.) ist die Eintragungsfähigkeit in das bei der Architektenkammer Hessen geführte Berufsverzeichnis der Architekten gegeben.

Berufsaufgabe des Architekten und der Architektin ist die

- gestaltende,

- technische und

- wirtschaftliche Planung von Bauwerken.

Der Architekt bzw. die Architektin ist nicht nur entwerfend, gestaltend oder künstlerisch tätig, sondern auch treuhänderisch für die Auftraggebenden für alle mit der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens zusammenhängenden Fragen zuständig.

Die Berufsbezeichnung „Architekt bzw. Architektin“ ist in Deutschland gesetzlich geschützt. Nach dem Studium muss in der Regel eine zweijährige angeleitete Berufspraxis nachgewiesen werden. Die Person darf erst diese Berufsbezeichnung führen, wenn Sie Mitglied in der Architektenkammer ihres Bundeslandes und in die entsprechende Architektenliste eingetragen ist. Für die Eintragung in die Architektenliste sind die Bedingungen in dem jeweiligen Bundesland zu prüfen.

Für Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs „Architektur“ sind daher „freiberuflich planende und beratende Tätigkeiten“ potenzielle Arbeitsfelder.

Eine Übersicht zum Berufsbild der Architektur und weiterführende Informationen erhalten Sie hier (Abrufdatum/Stand: 26.03.2021):

Bundesarchitektenkammer

Architektenkammer Hessen

Information zum Berufsbild: Agentur für Arbeit

Hinweise für Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs Innenarchitektur

Nach § 3 der Prüfungsordnung des Master-Studiengangs „Inclusive Design (ID) – Zukunft interdisziplinär gestalten“ (M.Sc.) können Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs Innenarchitektur ein Studium an der Frankfurt University aufnehmen.

Mit Abschluss des Master-Studiengangs „Inclusive Design (ID) – Zukunft interdisziplinär gestalten“ (M.Sc.) ist die Eintragungsfähigkeit in das bei der Architektenkammer Hessen geführte Berufsverzeichnis der Architekten als „Innenarchitekt bzw. Innenarchitektin“ jedoch nicht möglich.

Die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt bzw. Innenarchitektin“ ist in Deutschland gesetzlich geschützt. Nach dem Studium muss eine zweijährige Praxisphase absolviert werden. Die Person darf erst dann diese Berufsbezeichnung führen, wenn Sie dann Mitglied in der Architektenkammer ihres Bundeslandes ist und in die entsprechende Architektenliste eingetragen ist.

Nur für Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs „Architektur“ sind daher „freiberuflich planende und beratende Tätigkeiten“ potenzielle Arbeitsfelder. Dies betrifft nicht Personen mit Abschluss eines Bachelor-Studiengangs „Innenarchitektur“.

Eine Übersicht zum Berufsbild der Innenarchitektur und weiterführende Informationen erhalten Sie hier (Abrufdatum/Stand: 26.03.2021):

Bund deutscher Innenarchitekten

Information zum Berufsbild: Agentur für Arbeit

Alle hier genannten Informationen sind als Anlage 4 - dem Diploma Supplement - in der Prüfungsordnung des Master-Studiengangs Inclusive Design (M.Sc.) enthalten.

Ergänzende Informationen zur Fachrichtung Inklusive Architektur:

Mit dem akademischen Abschluss des Master of Science im Master-Studiengang Inclusive Design (ID), Schwerpunkt Inklusive Architektur ist die Anerkennung für Architekt/-innen durch die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen und die Eintragung in die Berufsverzeichnisse der Architekten- und Stadtplanerkammer oder die Verkürzung der Berufspraxiserfordernis im Grundsatz sichergestellt!

„Die Voraussetzungen für die Eintragung in die Berufsverzeichnisse regeln die Architektengesetze der Länder, in Hessen das Hessische Architekten- und Stadtplanergesetz (HASG) vom 30. November 2015. (Quelle: https://www.akh.de/absolventen/eintragung-in-ein-berufsverzeichnis/)

"Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs ID - Inklusive Architektur der Frankfurt University of Applied Sciences sind unter folgenden Voraussetzungen in das von der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) geführteBerufsverzeichnis der Architekten (Hochbau) eintragungsfähig:

- Bei dem Eingangsstudium muss es sich um ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Architektur handeln und dieses dem Bachelor-Abschluss des Fachbereichs Architektur – Fachrichtung Architektur- der Frankfurt University of Applied Sciences gleichgestellt sein.

- Im Nachfolgenden zweijährigen Master-Studiengang Inclusive Design (ID) - Inklusive Architektur (M.Sc.) muss die/der Studierende wenigstens 60 ETC-Punkte hochbau-/architekturbezogen belegen und dies zusammen mit einem erfolgreichen Masterabschluss nachweisen. Die hessische Architekten- und Stadtplanerkammer bestätigt, dass aufgrund des vorgelegten Curriculums diese Anforderung der Hessischen Architekten- und Stadtplanerkammer erfüllbar sind.

- Das Thema der Masterthesis muss ein Architekturthema behandeln. Werden die 60 ETC nicht nachgewiesen, ist eine Eintragung in das Berufsverzeichnis immer noch auf der Grundlage des erfolgreich abgeschlossenen Bachelorabschlusses mit einer Mindest-Regelstudienzeit von vier Jahren möglich sowie einen Nachweis über eine zweijährige praktische Tätigkeit (Berufspraxis) möglich.

- Zu guter Letzt ist der Nachweis von einschlägiger, der Masterausbildung folgender oder fortgesetzten Berufspraxis von insgesamt mindestens 2 Jahren, nach den gesetzlichen Vorgaben des Hessischen Architekten- und Stadtplanergesetzes (HASG) in Verbindung mit der Hessischen Berufspraxis- und Fortbildungsverordnung, zu führen.

Prüfungsordnungen

Errichtung

Errichtung, veröffentlicht am 22.10.2020, RSO 1176

Exkursionen

Zur Vertiefung von semesterbezogenen Schwerpunkten werden regelmäßig Exkursionen angeboten. Unterstützend dazu werden pro Semester Expertenforen unter Einbeziehung von externen Sonderfachleuten aus Wissenschaft und Praxis angeboten.

Projekte und Abschlussarbeiten

Architekturprojekte 1-3

AUF.TAKT zum Innovationsquartier 2017

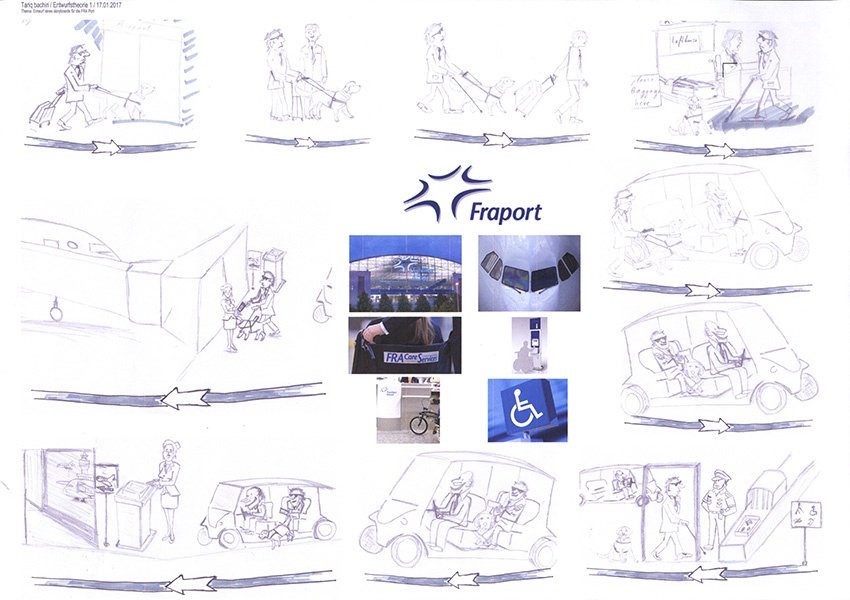

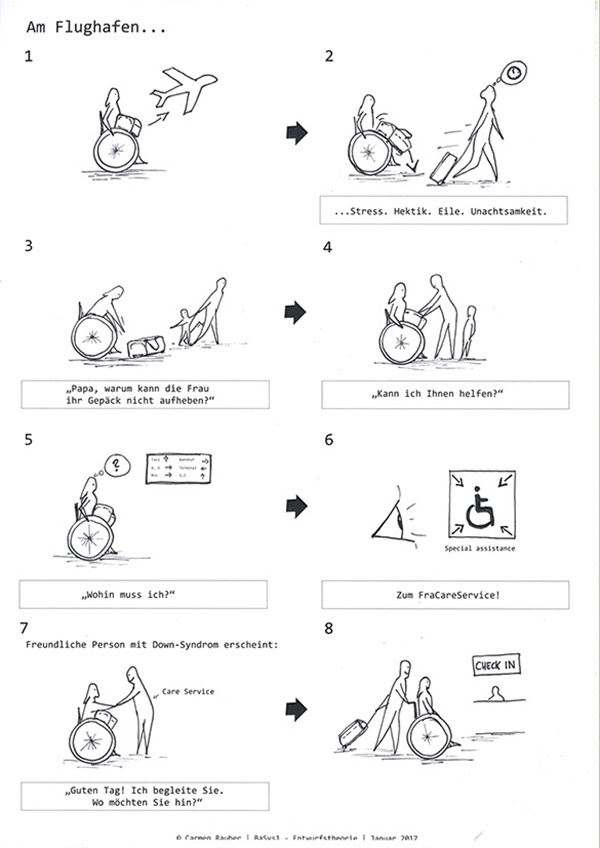

Entwurfstheorie

E2 Platzgestaltung

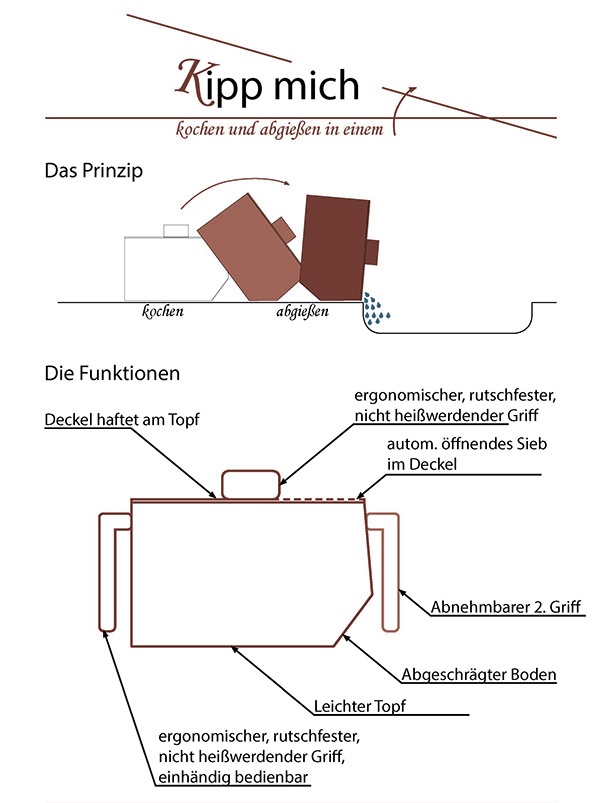

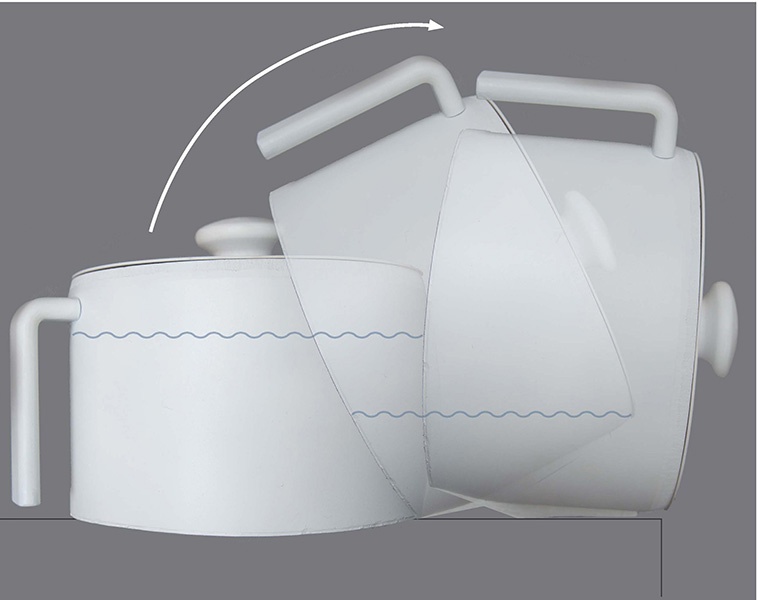

Ausbautheorie

Update Gebäude 9 – barrierefreier Umbau 2019

Barrierefreier Ausbau einer Ambulanz für Pädaudiologie 2017

Internationales

SS 2016 | Mobilé

Aufgabe

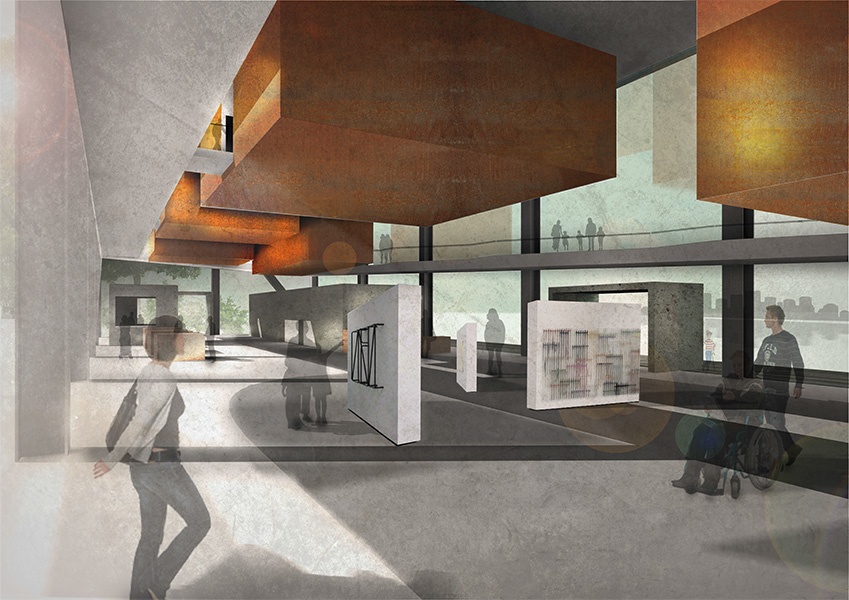

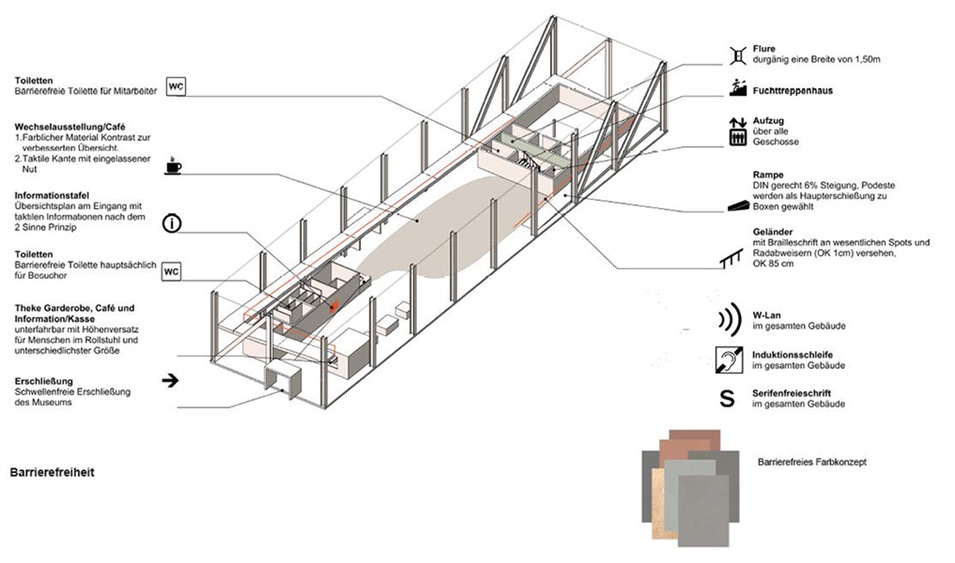

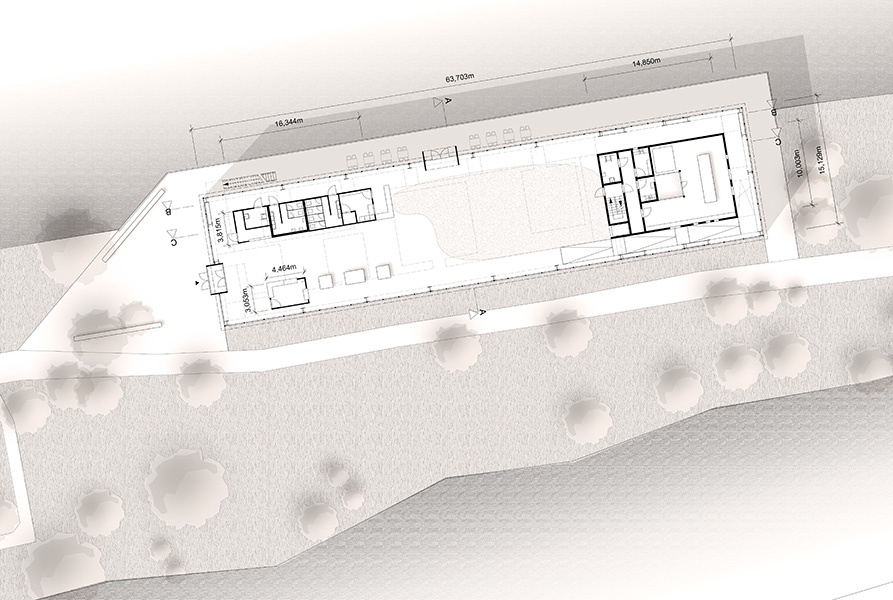

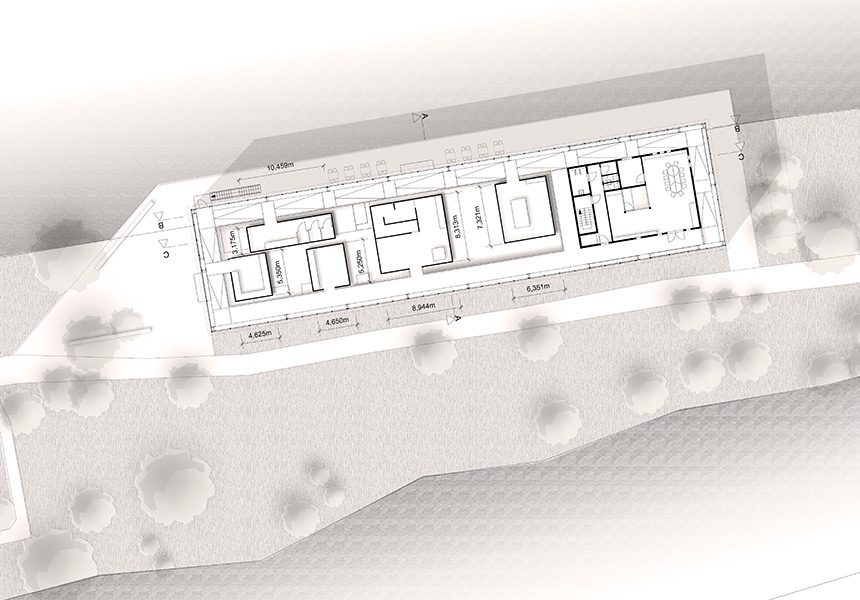

Die Aufgabe des Architekturprojekts bestand darin, ein Konzept für ein Museum zu finden, welches das Thema der Barrierefreiheit nicht nur konstruktiv sondern auch kuratorisch aufgreift. Als Standort wurde hierfür die Maininsel des frankfurter Stadtteils Niederrad gewählt. Eine Insel, die sich über rund 240 m erstreckt und mit dem Licht- und Luftbad ein Badeerlebnis im Main bietet. Freigestellt wie sich der Entwurf in die städtebauliche Situation eingliedern wird, sollte darauf geachtet werden, ein harmonisches Verhältnis von Natur zu Gebauten zu schaffen.

Konzept

Schon die Erschließung von den öffentlichen Verkehrsmitteln ist bis dahin barrierefrei gestaltet. Ein großzügiger Platz heißt den Besucher willkommen. Um das Thema der Barrierefreiheit begleitend der Ausstellung erlebbar zu machen wurden hierfür neben einer sich quer durch den Raum erstreckenden Rampe, fünf von der Decke abgehängte Pavillons als wesentliches Hauptmotiv gewählt. Fünf Pavillons, welche sich mit den jeweiligen fünf Sinnen beschäftigen. Genau dieses Bild verleiht dem Gebäude auch seinen Namen – Mobilé

‚Der Weg ist das Ziel‘

Die Rampe, dienend als Sinnbild des gleichwertigen Weges für alle, soll Menschen, unabhängig ihrer Beeinträchtigung, durch das Museum führen. Die Zwischenpodeste werden als Haupterschließungspunkte zu den jeweiligen Pavillons genutzt. In den Pavillons angekommen, werden darin verschiedene Sinneserlebnisse angeboten. Konzeptionell bestehen sie immer aus Theorie und Praxis. Die Theorie bestehend aus z. B. anatomischen und gesellschaftlichen Fakten, soll ein grundlegendes Wissen über das jeweilige Thema vermitteln. Die Praxis wird auf spielerische Weise nähergebracht. So wird der erste Raum sich mit dem Hören beschäftigen. Hier kann es z. B. Klangkabinen, oder Simulationsstationen für verschiedene Hörschädigungen geben. Der zweite Pavillion beschreibt das Riechen. ‚Riechkabinen‘ wären hier Möglichkeiten. Der dritte Pavillon das Schmecken, der vierte das Tasten und der letzte das als größter der 5 das Sehen. Ein kleiner dunkel Rundgang oder auch Brailleschriftstationen könnten Ausstellungsansätze sein.

Verfasser: Nils Nispel