Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe (B.A.) studieren

Informationen für Studieninteressierte der Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe (B.A.)

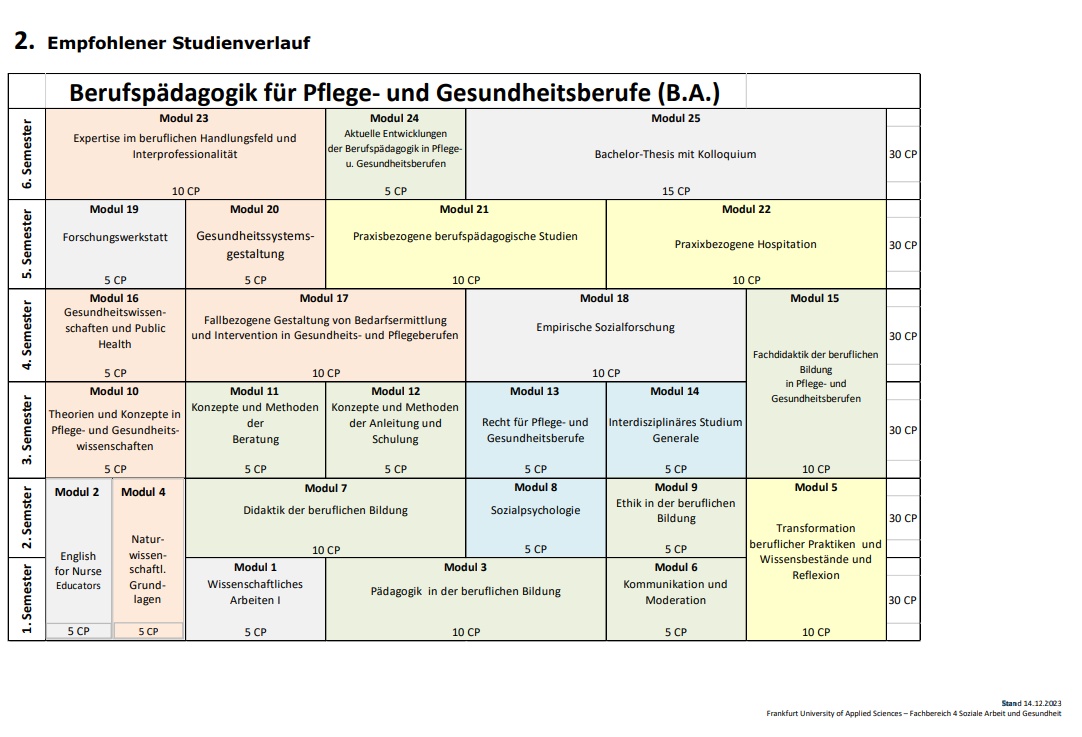

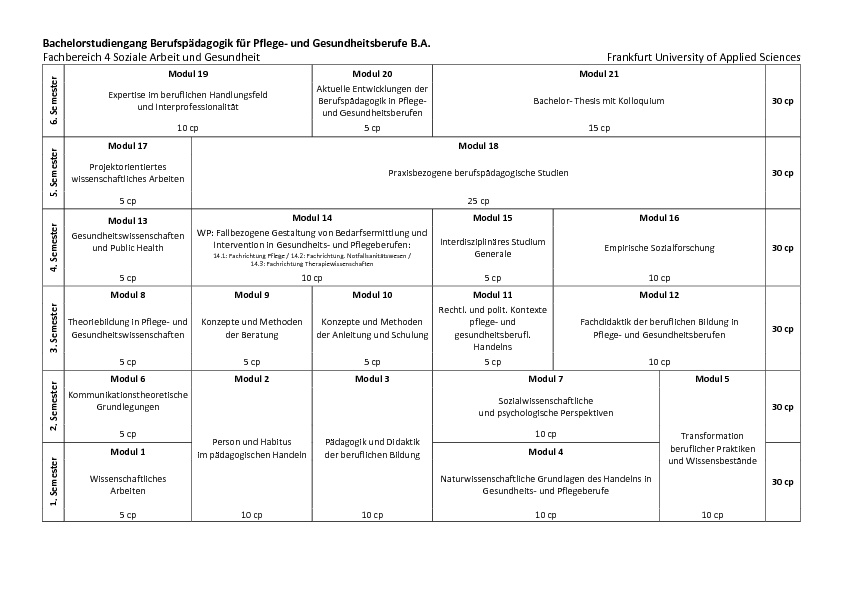

Der Bachelor-Studiengang Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe ist als sechssemestriges Vollzeitstudium (Regelstudienzeit) mit einem Gesamtworkload von 5.400 Stunden konzipiert und vornehmlich in geblockten Präsenzveranstaltungen an drei Tagen je Woche organisiert. Der Studienbeginn ist jeweils im Sommersemester.

Zum Masterstudiengang

Berufspädagogik für Pflege und Gesundheitsberufe (M.A.)

Infoveranstaltung für Studieninteressierte

am Dienstag, den 26.08.2025 von 16:30-17:30 Uhr online via Teams

Das Wichtigste in Kürze

Studiengang | Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe |

Regelstudienzeit | 6 Semester, Vollzeit |

ECTS-Credit Points | 180 |

Studienbeginn | Sommersemester |

Bewerbungsfrist | ab 6. Januar bis zum 31. März |

Sprachen | Deutsch |

Struktur und Inhalte des Studienprogramms

Um die Studierenden für die benannten Aufgaben zu qualifizieren, werden innerhalb des Studiengangs Kenntnisse und Methoden in folgenden Schwerpunkten vermittelt:

Modul 1, Modul 2, Modul 17, Modul 18, Modul 23; insgesamt 40 ECTS-Punkt

Im Modulcluster Wissenschaftliches Arbeiten und Forschen erwerben die Studierenden innerhalb des Modul 1 Wissenschaftliches Arbeiten die Grundlagen guter wissenschaftlicher Praxis sowie Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Über die fachliche und methodische Kompetenzvermittlung hinaus ermöglicht das Modul zugleich die Erweiterung des bisher erworbenen beruflichen Habitus um die Dimension der Wissenschaftsorientierung im beruflichen Handeln.

Das Modul 17 Empirische Sozialforschung knüpft an die in Modul 8 vermittelten Grundlagen sozialwissenschaftlicher und rechtlicher Perspektiven an und erweitert diese mit dem Fokus auf Forschungsbezüge. So erwerben die Studierenden ein Verständnis von Paradigmen und Methodologien empirischer Sozialforschung sowie Forschungsdesigns und Methoden der qualitativen/interpretativen und der standardisierten Forschung.

Das im fünften Fachsemester angesiedelte Modul 18 Forschungswerkstatt ermöglicht den Studierenden die Erweiterung des fachlichen und methodischen Kompetenzerwerbs im wissenschaftlichen Arbeiten, der im ersten Semester grundgelegt und in den weiteren Semestern verstetigt und gefestigt wurde, in dem stärker das wissenschaftliche Arbeiten in Team- und Projektbezügen einerseits, und das wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen von empirisch ausgerichteten Forschungsorientierungen andererseits exemplarisch fokussiert wird.

Im Rahmen des Modul 23 Bachelor-Thesis mit Kolloquium erarbeiten die Studierenden schließlich eine eigene wissenschaftliche, berufspädagogisch ausgerichtete Fragestellung, die sie aufbauend auf den im Studienverlauf erworbenen Kompetenzen innerhalb einer schriftlichen Arbeit argumentativ entfalten und ggf. durch Verweis auf die Empirie beantworten. Innerhalb des Kolloquiums präsentieren die Studierenden ihre Arbeitsergebnisse.

Modul 3, Modul 6, Modul 7, Modul 10, Modul 11, Modul 14, Modul 22; insgesamt 50 ECTS-Punkte

Innerhalb der ersten beiden Fachsemester erwerben die Studierenden im Modul 3 Pädagogik und Ethik sowie Modul 7 Didaktik und Ethik grundlegende Wissensbestände der Pädagogik, der Erziehungswissenschaft (wissenschaftstheoretischer Paradigmen; Theorien, Konzepte und Modelle der Erziehungswissenschaften und Pädagogik), der Lernpsychologie (Lerntheorien…), der Bildungswissenschaft (Transformationen von Lernkulturen, Erziehungs- und Bildungsbegriffe) sowie die Kompetenzen zur methodischen Transformation und Einbeziehung jener Theorien, Konzepte und Modelle in die Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements in Kontexten und im beruflichen Handeln in Feldern der Berufspädagogik. Darüber hinaus wird den Studierenden die eigene Auseinandersetzung und reflexive Aneignung der je eigenen Persönlichkeit und des eigenen, in der bisherigen Berufsbiographie angeeigneten beruflichen Habitus ermöglicht. Diese Reflexion und Rekonstruktion bildet innerhalb des Studiums die Ausgangsbasis für die weitere persönliche und berufliche Entwicklung als Berufspädagogen und -pädagoginnen und die damit verbundene Rollenfindung und ermöglicht die Planung von Entwicklungsaufgaben und Gestaltung von persönlichen und professionellen Wachstumspotentialen. Auch werden eigene Werthaltungen und -präferenzen analysiert und einer ethischen Reflexion zugänglich gemacht und theoretische Grundlagen zur ethisch reflektieren Fundierung des pädagogischen Handelns in Feldern und in Aufgaben der pädagogischen Begleitung von Lernsubjekten im Bereich der Pflege- und Gesundheitsfachberufe gelegt.

Im Modul 6 Kommunikationstheoretische Grundlegungen werden die für das zukünftige Handeln als Pädagogen und Pädagoginnen notwendigen Kompetenzen zur Kommunikationsgestaltung vermittelt. Dabei eignen sich die Studierenden unterschiedliche Kommunikationstheorien und -modelle an und übertragen unterschiedliche Formen und Methoden der Kommunikationsgestaltung (Moderation, Mediation, gewaltfreie Kommunikation, kollegiale Beratung und Fallbesprechung, Feedback) in den Kontext berufspädagogischer Lehr-Lern-Situationen sowie in Settings der Anleitung, Beratung und Schulung in Kontexten der Gesundheits- und Pflegeberufe.

Die im dritten Fachsemester angesiedelten Module 10 Konzepte und Methoden der Beratung, 11 Konzepte und Methoden der Anleitung und Schulung und Modul 14 Fachdidaktik der beruflichen Bildung in Pflege- und Gesundheitsberufen bauen auf den in den Modulen 2, 6 und 7 erworbenen Kompetenzen auf und fokussieren stärker anwendungsorientiert auf die Handlungsbefähigung der zukünftigen Pädagogen und Pädagoginnen für die unterschiedlichen Felder der Berufspädagogik. Im Modul 9 und 10 erwerben die Studierenden primär Kompetenzen zur Wahrnehmung und Gestaltung von Aufgaben in Beratung, Anleitung und Schulung durch den Erwerb von Kenntnissen der jeweiligen Handlungskonzepte und Beratungsformate und deren theoretischer Grundlagen. Ermöglichen die Module 10 und 11 also primär den Kompetenzerwerb zur Übernahme von Aufgaben in der Beratung, Schulung und Anleitung im Rahmen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Patient:innen- und Angehörigenschulung und -edukation fokussiert das Modul 14 stärker auf die Vermittlung von Handlungskompetenzen zur Begründung und Gestaltung von Lehr-Lernsituationen sowie der pädagogischen Erschließung und Transformation von Lerngegenständen. Studierende erwerben hier Kompetenzen zur Anwendung didaktischer Modelle in der Planung von Lehr-Lern-Situationen, lernen Methoden der Lernberatung und Lernförderung kennen, unterscheiden unterschiedliche Prüfungsverfahren zur Messung von Lernergebnissen und wissen um die Bedingungen selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernens im beruflichen Kontext.

Im Mittelpunkt des Modul 22 Aktuelle Entwicklungen der Berufspädagogik in Pflege- und Gesundheitsberufen steht die Auseinandersetzung mit zukünftigen Entwicklungsaufgaben im Rahmen berufspädagogischer Handlungsfelder (berufliche Bildung im Zeitalter lebenslangen Lernens etc.).

Modul 4, Modul 9, Modul 12, Modul 15, Modul 16, Modul 21;

insgesamt 40 ECTS-Punkte

Innerhalb des Modulclusters Fachwissenschaft Pflege und Gesundheit reaktualisieren die Studierenden einerseits ihre bereits innerhalb der Berufsausbildungen sowie in der beruflichen Praxis erworbenen Kompetenzen und vertiefen und erweitern diese andererseits. So werden im Modul 4 Naturwissenschaftliche Grundlagen sowie im Modul 12 Rechtliche und politische Kontexte pflege- und gesundheitsberuflichen Handelns bereits bestehende Kompetenzen in den benannten Bereichen aufgegriffen und reaktualisiert und erweitert. Das Wahlpflichtmodul 16 Fallbezogene Gestaltung von Bedarfsermittlung und Intervention in Gesundheits- und Pflegeberufen bietet den Studierenden die Möglichkeit einer Schwerpunktvertiefung in den Fachrichtungen Pflege (16.1), Notfallsanitätswesen (16.2) sowie Therapiewissenschaften (16.3) unter Einbezug des aktuellen Wissensstandes zur evidenzbasierten und theoriegeleiteten Gestaltung von Versorgungprozessen und wird im Modul 21 Expertise im beruflichen Handlungsfeld insofern geweitet, als dass die Schwerpunkte im Sinne interprofessionellen Denkens zusammengeführt werden. Das Modul 9 Theoriebildung in Pflege- und Gesundheitswissenschaft ermöglicht den Studierenden die vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Disziplin der Pflegewissenschaft und den Gesundheitswissenschaften (Paradigmen, Traditionen und Weisen der Theoriebildung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften, Verständnisse von Gesundheit und Krankheit, Professionstheorien und Bestimmungen des arbeitssoziologischen Status von Pflege- und Gesundheitsberufen, Klassifikationssysteme als Fachsprachen von Pflege- und Gesundheitsberufen und deren Grenzen und Reichweiten, Dialektik aus Hermeneutik/Fallverstehen und Evidenzbasierung/ Regelwissen im therapeutischen Handeln). Innerhalb des Moduls 15 Gesundheitswissenschaften und Public Health wird vor allem Gesundheitsförderung und Prävention als grundlegende Handlungsstrategien und Aufgabenfelder der Pflege- und Gesundheitsberufe in den Blick genommen.

Modul 8, Modul 13; insgesamt 15 ECTS-Punkte

In Analogie zu „klassischen“ Studienprogrammen des Lehramts für Berufsbildung, die sich aus den Fächern der Bildungswissenschaften, der beruflichen Fachrichtung, aber auch eines Zweitfachs zusammensetzen, ist im Curriculum des Bachelorstudiengangs Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe mit Modul 8 Sozialpsychologie und Recht und 13 Interdisziplinäres Studium Generale die Grundlage für das „Zweitfach“ Sozialwissenschaften gelegt, das im konsekutiven Masterstudiengang Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe stärker vertieft wird. Innerhalb des Modul 8 eignen sich die Studierenden Grundbegriffe der Soziologie und Psychologie sowie Theorien der Sozialisation, der Sinn- und Identitätsbildung an und verstehen die Bedeutung und Chance einer Zusammenführung der beiden disziplinären Zugänge zur Analyse und Erklärung sozialer Prozesse und Phänomene. Dabei wird, um die soziologischen Theorien in Paradigmen und Theorietraditionen einordnen und jeweilige Vorannahmen berücksichtigen zu können, auf die wissenschaftstheoretischen Grundlagen zurückgegriffen, die im Modul 3 Pädagogik und Ethik vermittelt werden. Über die Kompetenzvermittlung, die für die perspektivische Unterrichtsgestaltung im Fach Sozialwissenschaften an Einrichtungen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im Kontext der Pflege- und Gesundheitsberufe notwendig ist, hinaus, vermittelt das Modul zugleich die notwendigen Kompetenzen u.a. zum Verstehen von Dynamiken und Prozessen von Lerngruppen, die die zukünftigen Berufspädagoginnen und -pädagogen in ihrem Handeln berücksichtigen.

Das im dritten Fachsemester verankerte Modul 13 Interdisziplinäres Studium Generale erweitert den akademischen Habitus um die Dimension des interdisziplinären Denkens und der Arbeit in interdisziplinären Kontexten. Studierende des Studiengangs Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe treten in den Austausch mit Studierenden anderer Fachdisziplinen der anderen Fachbereiche und arbeiten gemeinsam, unter Einbezug der eigenen Perspektive und unter Berücksichtigung anderer Diskussionskulturen eine Projektfragestellung zu einem Querschnittsthema.

Modul 5, Modul 19, Modul 20, insgesamt 35 ECTS-Punkte

Aufenthalte in der Praxis innerhalb eines längeren Zeitfensters sowie Möglichkeit der Transformation der im Studium erworbenen Wissensbestände und Kompetenzen in praktisches Handeln sind in besonderer Form in Modul 5 Transformation beruflicher Praktiken und Wissensbestände und Modul 19 Praxisbezogene berufspädagogische Studien vorgesehen. Im Modul 5 erhalten Studierende die Möglichkeit, die eigene bisherige berufliche Praxis sowie die dort erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen reflexiv werden zu lassen und damit einer Transformation zugänglich zu machen. Das Modul ermöglicht dadurch, die eigenen Berufspraxis, an die innerhalb des Studienprogramms bewusst angeknüpft wird, kritisch-distanziert zu reflektieren und zu evaluieren – was als Voraussetzung für die didaktische Transformation erachtet werden kann. (Die Praxiszeit beträgt hier 100 Stunden.)

Die Module 19 und 20 Praxisbezogene berufspädagogische Studien / Hospitation ermöglicht den Studierenden, unter Berücksichtigung der erworbenen Kompetenzen in den Modulen der pädagogischen und didaktischen Kompetenzvermittlung (vor allem Modul 3, Modul 7, Modul 10, Modul 11 sowie Modul 14) primär Lehrerfahrung im klinischen Setting zu sammeln und Lehr-Lernsituationen in der Praxisanleitung bzw. dem praktischen Unterricht zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. (In der Lehre bereits erfahrenen Studierenden wird ebenfalls ermöglicht, innerhalb des Theorieunterrichts an Fachschulen zu hospitieren). Die praxisbezogenen Studien werden unterstützt durch an der Hochschule angebotene Reflexionsangebote. Zugleich sollen Studierende auch die Möglichkeit erhalten, ein Projekt (bspw. Konzepterstellung im Rahmen der Gesundheitsedukation) auch in Feldern jenseits des bisherigen, eigenen Handlungsfeldes durchzuführen um dadurch das interdisziplinäre Denken und Handeln zu fördern.

Die Studierenden werden bei der Suche nach geeigneten Orten zur Durchführung der Praxiszeiten durch das Praxisreferat des Fachbereichs unterstützt. Es bestehen darüber hinaus langjährige Kooperationen mit Fachschulen für Gesundheits- und Pflegeberufe, sowie mit unterschiedlichen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Studierenden mit Interesse an einem Auslandssemester steht das 5. Fachsemester auch als Mobilitätsfenster zur Verfügung. Bei einem solchen Anliegen wird jenes durch den bzw. die Auslandsbeauftragte:n des Fachbereichs unterstützt. (Die Praxiszeit beträgt hier 220 Stunden.)

Nähere Hinweise entnehmen Sie den oben genannten Punkten oder dem Modulhandbuch.

Der Studiengang

Hier finden Sie detaillierte Information zu den Modulen des Studiengangs ab Studienbeginn SoSe 2023: Modulhandbuch

Zulassungsbeschränkungen

a) eine Hochschulzugangsberechtigung gemäß §60 HessHG und

b) eine abgeschlossene Ausbildung in einem Pflegeberuf oder einem patientennahen Gesundheitsfachberuf und

c) eine mindestens einjährige berufliche Praxiserfahrung im jeweiligen Pflegeberuf oder Gesundheitsfachberuf, mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von mindestens einem halben Vollzeitäquivalent. Die berufliche Praxiserfahrung muss nach Abschluss der abgeschlossenen Berufsausbildung erworben worden sein. Zu Pflege- bzw. Gesundheitsberufen zählen u.a. Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Entbindungspflege, Heilerziehungspflege, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Rettungsassistent/-in, Notfallsanitäter/-in.

Der Studiengang ist nicht zulassungsbeschränkt. Nähere Hinweise finden Sie auf den Seiten zum "Bewerbungs-, Zulassungs- und Einschreibeverfahren" der Frankfurt University of Applied Sciences.

Absolvent/-innen des Bachelor-Studiengangs Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe B.A. arbeiten in Einrichtungen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pflege- und Gesundheitsberufe. Sie sind in der Lage, Lehr-Lernprozesse pädagogisch und fachlich fundiert zu planen, durchzuführen und zu evaluieren.

Tätigkeitsfelder

Je nach vorhandenem Beruf und in Abhängigkeit von den Regelungen der einzelnen Bundesländer können die erworbenen pädagogischen Kompetenzen in unterschiedlichen Settings angewendet werden. Die staatliche Anerkennung als pädagogisch qualifizierte Lehrkraft an Berufsfachschulen regeln die jeweiligen Berufsgesetze mit darüber hinaus gehenden Bestimmungen der Bundesländer.

Tätigkeitsfeld Pflegeberufe

Im Bereich der Pflegeberufe führen die Absolvent:innen die Praxislehre in Form von Praxisanleitungen von Auszubildenden und Studierenden in klinischen Settings durch.

Praxisanleitung

Die Absolvent:innen tragen zu einem gelingenden Theorie-Praxis-Transfer in gemeinsamen Lernsituationen mit Auszubildenden und Studierenden der Pflege- und Gesundheitsberufe bei, ermöglichen die Verknüpfung zwischen fachschulischen und praktischen Anteilen der jeweiligen Ausbildungen und vernetzen die unterschiedlichen Lernorte der jeweiligen Ausbildungen (Fachschulen-Praxiseinrichtungen). Weiterhin können sie fachpraktischen Unterricht an der Pflegeschule durchführen.

Zu beachten ist, dass mit erfolgreichem Studienabschluss die erforderlichen Kompetenzen erlangt werden, um die Anerkennung als Praxisanleiter/-in für Pflege- sowie Hebammenberufe bei der jeweils zuständigen Behörde zu beantragen. Gültig sind die Voraussetzungen, die in § 4 Abs. 3 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) bzw. §10 Abs. 4 Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen (HebStPrV) geregelt werden.

Tätigkeitsfeld weitere Gesundheitsberufe

Absolvent*innen mit anderen Berufen können den fachtheoretischen und -praktischen Unterricht an den jeweiligen Berufsfachschulen planen, durchführen und evaluieren. Der Studiengang knüpft an bestehende Kompetenzen aus den abgeschlossenen Berufsausbildungen (sowohl in Pflege- als auch in anderen Gesundheitsfachberufen) der Studierenden an. Er greift bereits vorhandene Erfahrungen aus Lehr- bzw. Unterrichtstätigkeit in unterschiedlichen gesundheitsbezogenen Settings auf und entwickelt diese innerhalb des Studiums weiter.

Der Bachelorabschluss bereitet als erster berufsqualifizierender Studienabschluss zugleich auf die Aufnahme eines konsekutiven Master-Studiengangs vor.

Arbeitsfelder nach Studienabschluss Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe B.A. an der Frankfurt University of Applied Sciences in Hessen (Stand 11/2024) – in Verbindung mit den verschiedenen Berufsabschlüssen. Siehe verlinktes PDF-Dokument Arbeitsfelder.

An der Frankfurt UAS können Sie sich nach dem Abschluss des Bachelorprogramms Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe (B.A.) mit einem Masterstudiengang weiter spezialisieren.

Berufspädagigik für Pflege- und Gesundheitsberufe (M.A.)